'टैरिफ का महाराजा' विवाद: नीतियां, आंकड़े और असल तस्वीर

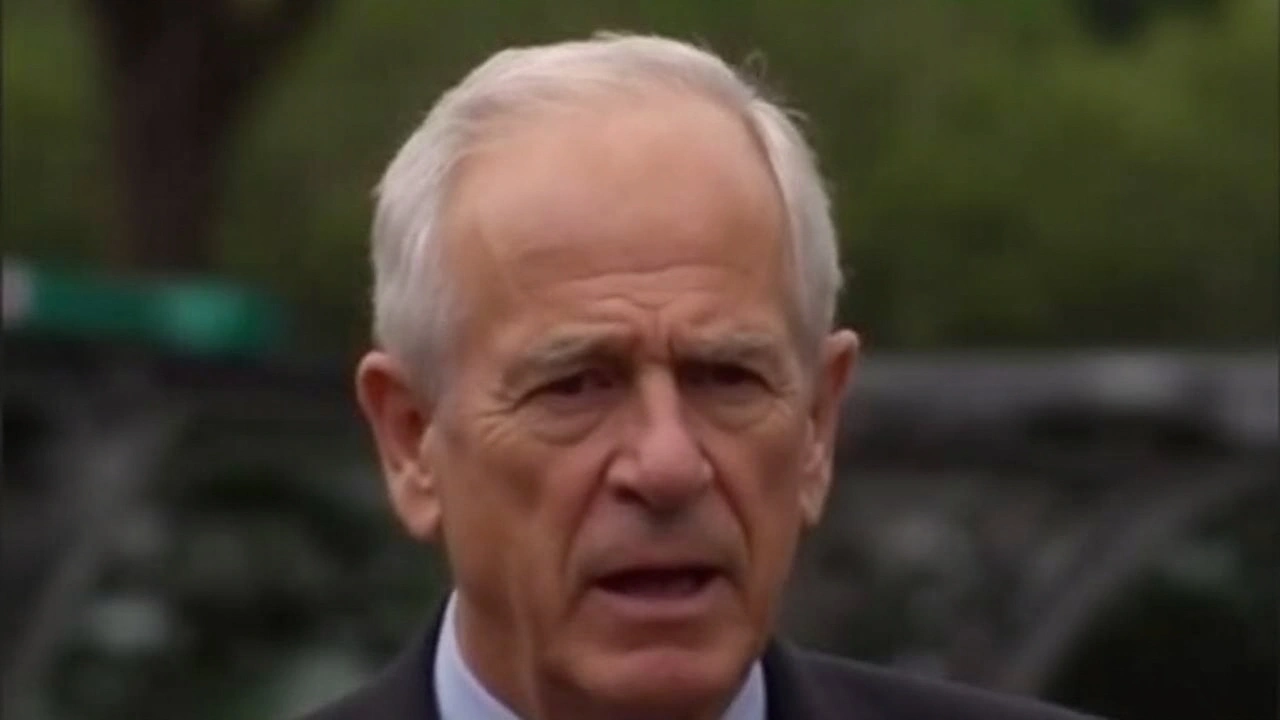

अमेरिका में ट्रम्प खेमे के प्रमुख चेहरों में गिने जाने वाले पीटर नवारो ने भारत पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि भारत “टैरिफ का महाराजा” है—यानी बड़े अर्थतंत्रों में सबसे ऊंचे आयात शुल्क लगाता है—और यह बात मानने से भी इंकार करता है। इंटरव्यू में उनका तर्क साफ था: अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार की दीवारें ऊंची हैं, जबकि भारत अमेरिकी बाजार में खुलकर बेचता है।

यह बहस नई नहीं है। 2019 में ट्रम्प प्रशासन ने भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (GSP) से बाहर किया था, यह कहते हुए कि भारत “बाजार पहुंच” पर वादे पूरे नहीं कर रहा। उसके बाद भारत ने भी कुछ अमेरिकी सामानों पर पलट-टैरिफ लगाए थे। 2023 में दोनों देशों ने कई पुराने झगड़े सुलझाए—टर्की, क्रैनबेरी जैसे कुछ अमेरिकी उत्पादों पर भारत ने शुल्क घटाए—पर मूल मुद्दा यहीं का यहीं है: भारत अपने उद्योगों को कितना और कितनी देर तक संरक्षण दे?

आंकड़े क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट्स में भारत का औसत एमएफएन (सबसे पसंदीदा राष्ट्र) आयात शुल्क हाल के सालों में लगभग 15–18% के दायरे में दिखता है। कृषि पर यह औसत काफी ऊंचा रहता है, जबकि गैर-कृषि क्षेत्रों में 10–15% के बीच। तुलना के लिए, विकसित अर्थव्यवस्थाएं आम तौर पर इससे काफी नीचे हैं, पर ब्राजील और कुछ उभरते देशों में दरें भारत के बराबर या आसपास मिलती हैं। यानी “सबसे ऊंचा” कहना एक राजनीतिक पिच हो सकता है, लेकिन तथ्य यह भी है कि भारत का टैरिफ ढांचा वैश्विक औसत से सख्त है।

भारत का जवाब सरल है—हम 1.4 अरब की अर्थव्यवस्था हैं, जहां रोज़गार और विनिर्माण को समय, पूंजी और संरक्षण चाहिए। मोबाइल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और ऑटो पार्ट्स में आयात शुल्क और स्थानीय प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) से घरेलू उत्पादन बढ़ा है। सरकार का रुख है कि जैसे-जैसे सप्लाई चेन मजबूत होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और शुल्क धीरे-धीरे सामान्य होंगे।

अमेरिकी कंपनियों की शिकायतें भी ठोस हैं। एग्री-प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेज़, ई-कॉमर्स और डेटा लोकलाइजेशन जैसे नियम उन्हें मुश्किल लगते हैं। पेटेंट, मूल्य नियंत्रण और नियामकीय अनिश्चितता अलग समस्या हैं। नवारो का कहना है कि जापान, दक्षिण कोरिया या यूरोपीय संघ की तुलना में भारत बातचीत में “कठोर” रहता है। लेकिन दूसरी तरफ, अमेरिका-भारत के बीच अब भी रक्षा, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल टेक और आपूर्ति श्रृंखलाओं में साझेदारी तेज़ी से बढ़ रही है। यानी व्यापार में तल्खी है, पर रणनीतिक तालमेल भी बढ़ रहा है।

द्विपक्षीय व्यापार का पैमाना भी बदल रहा है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग और उद्योग ट्रैकर्स के मुताबिक, 2023-24 में वस्तु और सेवाओं का कुल व्यापार 200 अरब डॉलर के करीब घूमता दिखा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है, और भारत अमेरिका के लिए तेजी से बढ़ता सप्लायर। इस संदर्भ में कोई भी टैरिफ कदम—या अदालत का फैसला—कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए सीधा असर डालता है।

रूसी तेल, अदालत की जंग और कूटनीति का संतुलन

नवारो ने दूसरी बड़ी आपत्ति रूस-भारत ऊर्जा सौदों पर उठाई। उनकी दलील है कि 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद कई गुना बढ़ा दी, रिफाइन कर प्रीमियम पर बेच भी रहा है—ये “मुनाफाखोरी” है और अप्रत्यक्ष रूप से रूस की युद्ध मशीन को मदद मिलती है।

जमीन पर क्या हुआ? यूरोप के रूसी तेल पर प्रतिबंध लगते ही रूस ने एशिया को भारी छूट पर ब्रेंट के मुकाबले डिस्काउंट ऑफर किया। 2022 के मध्य से 2023-24 में वॉर्टेक्सा और केप्लर जैसे ट्रैकर्स के मुताबिक, रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया—कई महीनों में 1.5–1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक। भारतीय रिफाइनरियाँ इस कच्चे तेल से पेट्रोल-डीजल, एटीएफ जैसे प्रोडक्ट बनाकर घरेलू बाजार और निर्यात—दोनों जगह बेचती रहीं।

भारत का पक्ष स्पष्ट है—हम किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं, न ही हमने रूस पर एकतरफा प्रतिबंध लगाए हैं। हमारा लक्ष्य है सस्ती ऊर्जा और महंगाई पर नियंत्रण। 2022-23 में कच्चे तेल के महंगे होने से चालू खाते और मुद्रास्फीति दबाव में आ गए थे; डिस्काउंटेड रूसी क्रूड ने कीमतें और करंट अकाउंट घाटा—दोनों संभालने में मदद की। कानूनी रूप से भी जी-7 की प्राइस कैप व्यवस्था में भारत बाध्य नहीं, हालांकि बीमा और शिपिंग जैसे चैनलों में पश्चिमी नियमों का परोक्ष असर दिखता है।

यहां एक नैतिक पेच भी है। यूरोप ने रूसी कच्चे तेल पर रोक लगाई, पर तीसरे देशों से आए रिफाइंड प्रोडक्ट पर दरवाजा खुला रखा। कई विश्लेषण बताते हैं कि भारतीय रिफाइनरियों से डीजल/एटीएफ की शिपमेंट यूरोप और अन्य बाजारों में बढ़ी। यानी सप्लाई चेन ने खुद को नए संतुलन तक पहुंचा दिया—रूस से कच्चा, भारत में रिफाइनिंग, फिर वैश्विक बिक्री। नवारो इसे “ग्रे चैनल” मानते हैं, भारत इसे “वैध व्यापार” कहता है।

अब कानूनी मोर्चा। ट्रम्प प्रशासन की टैरिफ रणनीति—खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा (सेक्शन 232) और व्यापार कानून (सेक्शन 301) के तहत—अमेरिका में अदालतों में चुनौती झेलती रही है। ताजा फैसले में एक फेडरल अपीली अदालत ने कुछ टैरिफों के दायरे/प्रक्रिया पर नकारात्मक टिप्पणी की। नवारो ने इसे “हथियारबंद न्याय” बताया और सुप्रीम कोर्ट में अपील की उम्मीद जताई। अगर उच्चतम अदालत कार्यपालिका की टैरिफ शक्तियों को सीमित करती है, तो भविष्य में किसी भी प्रशासन की सौदेबाजी की ताकत प्रभावित होगी—चीन से लेकर मित्र देशों तक।

भारत के लिए इसका मतलब? अगर अमेरिकी टैरिफ अधिकार सिमटते हैं, तो तात्कालिक झटके कम हो सकते हैं, पर दीर्घकाल में नियम-आधारित, बहुपक्षीय रास्ते—जैसे डब्ल्यूटीओ—फिर से केंद्र में आ जाएंगे। वहीं, अगर अदालत कार्यपालिका का हाथ मजबूत छोड़ती है, तो सेक्टर-विशिष्ट टैरिफ और “रीशोरिंग/फ्रेंड-शोरिंग” की नीतियां तेज हो सकती हैं—जो भारतीय निर्यातकों के लिए जोखिम और अवसर दोनों बनेंगी।

अमेरिका-भारत समीकरण सिर्फ टैरिफ से नहीं चलता। रक्षा और टेक्नोलॉजी में हालिया समझौतों—जैसे जेट इंजन को-प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, और iCET—से भरोसा बढ़ा है। 2023 में दोनों देशों ने स्टील-एल्युमिनियम को लेकर डब्ल्यूटीओ के सात झगड़े खत्म किए। भारत ने तुर्की, डक, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी जैसे कुछ उत्पादों पर शुल्क कटौती की। फिर भी GSP की बहाली अटकी है, ई-कॉमर्स और डेटा नीतियां अमेरिकी नजर में चुनौती बनी हुई हैं, और एग्री व मेडिकल डिवाइस पर मतभेद कायम हैं।

आगे क्या? कुछ संकेत स्पष्ट हैं:

- भारत अपने संवेदनशील सेक्टर्स में शुल्क ढांचे को धीरे-धीरे ही खोलेगा—घरेलू निर्माण पर जोर कायम रहेगा।

- रूसी कच्चे तेल का हिस्सा निकट भविष्य में ऊंचा रह सकता है, जब तक कीमतें और भू-राजनीति इसे बदलने पर मजबूर न करें।

- अमेरिका में टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट की बहस यह तय करेगी कि व्यापार को लेकर व्हाइट हाउस के पास कितनी “एक्शन क्षमता” बचेगी।

- कंपनियां “चीन+1” रणनीति में भारत को प्राथमिकता दे रही हैं, पर नीतिगत स्पष्टता और स्थिरता निवेश की रफ्तार तय करेगी।

नवारो की सख्त भाषा सुर्खियां बनाती है, लेकिन तस्वीर बहुस्तरीय है। भारत ऊंचे शुल्कों से उद्योग खड़ा करने की कोशिश में है; अमेरिका अपनी मैन्युफैक्चरिंग और रणनीतिक बढ़त बचाने की। रूसी तेल ने ऊर्जा गणित हिला दिया है; यूरोप के प्रतिबंधों ने नई आपूर्ति लाइनों को जन्म दिया है। और अदालतें यह तय कर रही हैं कि वैश्विक व्यापार में “सख्ती” की हद कितनी हो। यहीं से अगले कुछ महीनों में नीति का अगला मोड़ निकलेगा—दिलचस्प, और दुनिया की सप्लाई चेन के लिए निर्णायक।